(圖片取自網路,如有侵權請告知。)

原文發佈於:2021 年 3 月 19 日

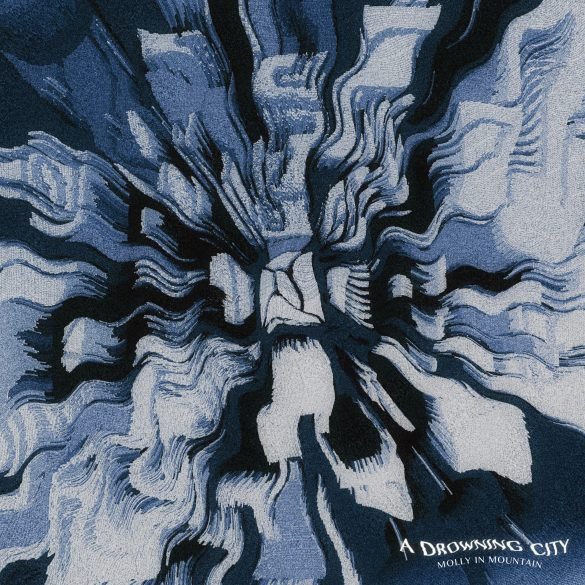

約莫是去年開始,臺灣各大音樂場景總能看見一個神秘的名字——「荒山茉莉 Molly in Mountain」,憑藉熟稔的技巧與獨特歌曲世界觀,牢牢抓緊臺下每一位樂迷的耳朵。這一次由他們自己擔任製作人,首張專輯《水沒之都 A Drowning City》終於在大家的敲碗下登場,儘管是首張作品卻不見稚嫩,編曲、錄音、混音,甚至在視覺設計上都屬不可多得之作,絕對是新生代不可錯過的後搖滾 / 器樂搖滾樂團之一!

雖然說荒山茉莉為五件式的演奏形式,但實際上最重要的角色落在兩位吉他手和鼓手身上,吉他 Riff、旋律或和鼓對點的成熟度都不像成團僅兩年時間。當然,一開始看現場仍有些許瑕疵,但那時他們絕對能算看過最穩健的新生樂團,音牆的堆疊、情緒的拿捏,所有一切都像是與生俱來般自在。

《水沒之都 A Drowning City》從 Intro 開始,帶領我們從海平面,一路往山上去,在黃昏之中俯瞰整座被侵蝕殆盡的城市,最後夕陽落下時,再次遇見那位名為安娜的女孩。

荒山茉莉兩位吉他手的音色我非常喜歡,無論將他們單獨聆聽,或和在一起享受,他們就像太極一樣,不搶彼此風采又相輔相成,使合聲、頻率更加融洽。真要說荒山茉莉有什麼地方值得挑剔的話,那大概是對於「情感」的描述吧。情感不等於情緒,他們很擅長掌控歌曲情緒,但很多時候我沒辦法從他們的樂句中被感動,並不是荒山的歌不好聽,而是其他方面都太完美,就會不自覺放大這個部分的瑕疵。

〈水沒之都〉和〈安娜〉是我最喜歡的兩首,前者合成器的使用,勾勒出吉他樂句無法描繪的深沉海色,幾個對點不刻意又起到引領聽眾思緒陷入水中,沈浸於最後音牆中。近年各式心理問題已成為現代社會病,臺北這座城市表面看似繁華,但總令人覺得壓抑,像有人掐著脖子,舉步難行,如同在水中行走。

〈安娜〉接續〈水沒之都〉的故事,他可能會是我們面臨極度壓抑時,自我創造出來的一個幻象,嘲笑著我們不斷模仿世俗建立應有的生活姿態,重複著過完這一生。「做夢的人在笑 清醒的人在痛 半夢半醒地跑」,曾幾何時,我們可能都想過這世界就是一場夢,沈溺於夢境的人笑得很快樂,真正清醒的人才感覺到痛——遺憾的是,大多數人只能半夢半醒的奔跑著,一邊感受這世界的惡意,一邊珍惜世界給的微不足道的慰藉。

跑著跑著,總能抵達遠方,不管是不是你期望的遠方,但我相信在那你會獲得重生。綜觀整張專輯,每一首都相當精彩,可見荒山茉莉花費多少心力在這張專輯上,美中不足的大概就是我沒辦法被其中一首感動(可能只有我是這樣)。期待他們下一張作品會帶來怎樣的世界觀,這一次我在「水沒之都」玩得很爽!

仔細想想,或許是北藝大的風土特殊,「先知瑪莉」、「那我懂你意思了」、「脆弱少女組」、「草東沒有派對」、「百合花」和「Deca Joins」等新銳樂團,都來自來自關渡北藝大。

如今又得加上一筆荒山茉莉了。